2025.4.1

ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型雇用との違い、メリット・デメリット全解説

こんにちは!働きがいを応援するメディア「ピポラボ」を運営するサイダス編集部です。

今回のテーマは、「ジョブ型雇用」です。近年、日本の雇用制度は大きな変革の時を迎えています。従来のメンバーシップ型雇用から、職務内容を明確に定めたジョブ型雇用への移行が注目され、多くの企業で導入が進められています。

では、ジョブ型雇用とは何か? なぜ今、注目されているのか? そして、導入によるメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。本記事では、ジョブ型雇用の概要やメリット・デメリット、導入する際のポイントや落とし穴について詳しく解説します。

目次

ジョブ型雇用とは?従来のメンバーシップ型雇用との違い

近年、日本企業の間で注目を集めている「ジョブ型雇用」。しかし、 「ジョブ型雇用って具体的にどんな雇用形態なのかよくわからない…」 という方も多いのではないでしょうか。

この章では、ジョブ型雇用について、従来のメンバーシップ型雇用との違いを交えながらわかりやすく解説していきます。

ジョブ型雇用とは

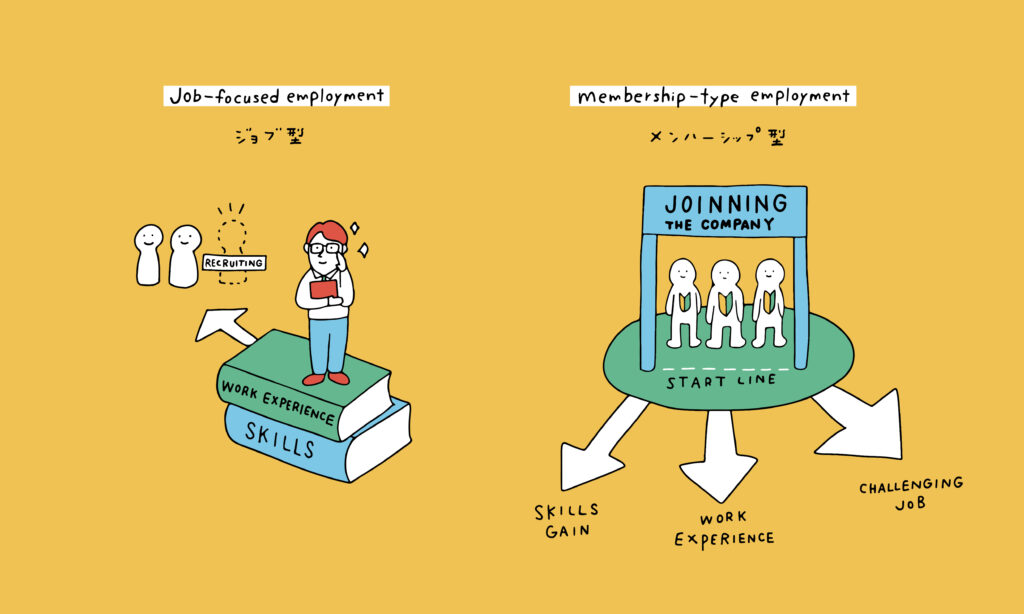

ジョブ型雇用とは、一言でいうと「仕事内容を明確化し、その仕事に必要なスキルや経験を持つ人を採用する雇用形態」のことです。仕事内容や求められる能力、責任・権限が明確に定義されており、成果に応じて評価や報酬が決まるのが特徴です。また、配置転換が少なく、専門性を高めやすい雇用形態です。

メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の違い

従来の日本企業で主流とされてきたメンバーシップ型雇用は、新卒一括採用や終身雇用、年功序列賃金等を特徴とし、従業員は配属された部署で様々な業務を経験しながら、オールラウンド型の人材、所謂ゼネラリストとして育成されることを前提としています。

一方、欧米企業で多く見られるジョブ型雇用では、 仕事内容(ジョブ) を明確に定義し、その仕事に必要なスキルや経験を持つ人材を雇用します。

つまり、「会社に所属して働くこと」 が重視されるメンバーシップ型雇用に対し、ジョブ型雇用では、「個人が仕事でどのような成果をあげられるのか」 が重視される点が大きな違いと言えるでしょう。

ジョブ型雇用はなぜ注目されているのか

近年、日本においてジョブ型雇用が注目されている背景には、以下のような要因が挙げられます。

1. 終身雇用・年功序列の限界とスキル重視の流れ

これまで日本企業は、終身雇用と年功序列を前提に人材を育成してきました。しかし、経済の低成長や市場の変化により、企業が長期的に従業員を抱え続けることが難しくなっています。その結果、個人のスキルや専門性に基づいて雇用するジョブ型雇用への移行が進んでいます。特に、高度な専門知識を持つ人材の確保が急務となっており、企業は職務内容を明確にした採用・評価制度へとシフトしつつあります。

2. DXとグローバル競争の激化が求める即戦力人材

AI・データ分析・ITインフラ等のデジタル技術の進化により、企業の業務内容や求められるスキルが大きく変化しています。こうした分野では、ゼロから育成するメンバーシップ型の採用では対応しきれず、即戦力となる専門人材の確保が不可欠です。また、欧米企業との競争が激化する中で、ジョブ型雇用を導入することで、海外の優秀な人材を獲得しやすくなり、国際競争力の向上にも繋がります。

3. 働き方・キャリア観の変化と柔軟な雇用形態の必要性

働き方改革の推進により、リモートワークの普及、副業・兼業の解禁等、従来の雇用形態が大きく変わりつつあります。また、若年層を中心に「一つの会社に依存せず、自分のスキルを磨いて市場価値を高めたい」というキャリア観が強まっています。ジョブ型雇用は、職務と成果が明確であるため、こうした個人のキャリア志向と親和性が高く、企業にとっても柔軟な雇用戦略を実現する手段となっています。

ジョブ型雇用を導入するメリット

ジョブ型雇用を導入するメリットをご紹介します。

メリット1:採用・配置のミスマッチを防ぐことができる

ジョブ型雇用では、仕事内容や求められるスキルが明確化されているため、企業は自社に必要な人材をピンポイントで採用することができます。 また、応募者も事前に仕事内容を理解したうえで応募できるため、入社後のミスマッチを防ぐことが可能になります。

メリット2:従業員のモチベーション・生産性の向上が見込める

ジョブ型雇用では、従業員は自身のスキルや経験を活かせる仕事に就くことができるため、仕事に対するモチベーションや満足度が高まります。 また、担当業務が明確であるため、責任感を持って業務に取り組むことができ、生産性の向上にも繋がると期待されています。

メリット3:人材の流動化を促進し、組織の活性化に繋がる

ジョブ型雇用では、期間限定の雇用契約を前提としているため、人材の流動化を促進することができます。これにより、企業は常に新しいスキルや経験を持った人材を獲得することができ、組織全体の活性化に繋がる可能性があります。

ジョブ型雇用を導入するデメリット

ジョブ型雇用を導入する際は、メリットだけではなく、デメリットも事前に理解しておくことが重要です。しっかりと押さえておきましょう。

デメリット1:人材育成に時間がかかる可能性がある

ジョブ型雇用では、即戦力となる人材を採用することが多いため、人材育成に時間がかかる可能性があります。 特に、日本企業のようにOJTを中心とした人材育成体制が整っていない場合は、従業員のスキルアップを支援するしくみを別途構築する必要があるでしょう。

デメリット2:雇用の流動性が高くなることで、従業員の定着率が低下する可能性がある

ジョブ型雇用では、雇用契約が期間限定であるため、従業員の定着率が低下する可能性があります。優秀な人材を確保するためには、魅力的な報酬や福利厚生制度を整備するなど、企業側の努力が必要です。

ジョブ型雇用における「ジョブ・ディスクリプション」とは

ジョブ型雇用では、「ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)」 が非常に重要な役割を果たします。 ジョブ・ディスクリプションとは、募集する仕事内容や求められるスキル・経験、責任や権限、待遇などを具体的に明記した文書のことを指します。

企業は、このジョブ・ディスクリプションに基づいて採用活動を行い、応募者は自身のスキルや経験と照らし合わせて応募を検討します。

ジョブディスクリプションの作成方法について詳しく知りたい方は、「ジョブディスクリプションとは?メリットや作成方法を徹底解説!」も参考にしてください。

ジョブ型雇用を成功させるための3つのポイント

1.ジョブ・ディスクリプションを詳細に作成する

ジョブ型雇用を成功させるためには、ジョブ・ディスクリプションを詳細に作成することが非常に重要となります。仕事内容や求められるスキルはもちろんのこと、責任や権限、評価基準なども明確に定義することで、採用ミスマッチや従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。また、ジョブ・ディスクリプションを定期的に見直し、企業の成長や市場の変化に合わせて柔軟に調整することで、より実効性のある人材管理が可能となります。

2.透明性の高い評価制度を構築する

ジョブ型雇用では、成果に基づいた評価制度を構築することが重要です。従業員が納得できる形で評価を行い、その結果をフィードバックすることで、モチベーションの維持や能力開発を促進することができます。評価制度が不透明な場合、不満や誤解が生じ、従業員のエンゲージメントが低下する可能性があるため、評価基準を明確にし、公平なプロセスを確立することが不可欠です。加えて、定量的な評価だけでなく、上司や同僚からのフィードバックを組み合わせることで、より総合的な評価が可能となります。

3.従業員のキャリア形成を支援する

ジョブ型雇用では、従業員自身がキャリアプランを描き、主体的に行動していくことが求められます。企業は、従業員のキャリア目標達成を支援するために、研修制度やキャリアカウンセリング等の制度を充実させることが重要です。

特に、ジョブ型雇用においては、特定の専門性を深めるための教育機会を提供し、キャリアの成長を後押しすることが求められます。従業員が自身の成長を実感できる環境を整えることで、企業全体の生産性向上にも繋がります。

ジョブ型雇用の導入で陥りやすい2つの落とし穴

1.役割が固定化され、柔軟性を失う

ジョブ型雇用では、各ポジションの職務が明確に定義されるため、従業員が自分の業務以外の仕事に携わりにくくなるリスクがあります。例えば、従来のメンバーシップ型雇用では、必要に応じて他の業務を担当することでスキルの幅を広げることができました。

しかし、ジョブ型雇用では「自分の仕事はここまで」と役割を厳密に制限してしまうと、企業全体の柔軟性が失われ、業務の停滞を招く可能性があります。そのため、必要に応じて職務範囲を調整できる仕組みを整えることが重要です。

2.社内でのコミュニケーション不足によるチームワークの低下

ジョブ型雇用では、各個人が専門的な業務に集中するため、部門間の連携が希薄になりやすい傾向があります。従業員が自分の仕事だけにフォーカスしすぎると、他部署との協力が不足し、組織全体のパフォーマンスが低下することがあります。

特に、日本企業ではチームワークを重視する文化が根付いているため、ジョブ型雇用に移行する際には、部門間の情報共有やコラボレーションを促進するしくみを取り入れることが不可欠です。

ジョブ型雇用の導入企業

近年、日本でもジョブ型雇用を導入する企業が増えています。特に、大手企業やグローバル展開を進める企業を中心に、職務内容を明確にした採用・評価制度へとシフトする動きが顕著です。以下、ジョブ型雇用を積極的に取り入れている代表的な企業を紹介します。

1.富士通株式会社ー全社的なジョブ型雇用への移行

富士通は、2020年より段階的に「ジョブ型人材マネジメント」の導入を開始し、人事制度の改革を推進しています。2023年には全社員を対象に、年収を平均7%、最大で24%にまで引き上げ、グローバルマーケットの報酬水準へと引き上げています。

また、2024年には、2026年以降の新卒入社者も「ジョブ型人材マネジメント」の考え方に基づき、学歴別の一律初任給ではなく、ジョブレベルに応じた報酬へと切り替えることを発表しています。

参照:富士通株式会社「『ジョブ型人材マネジメント』に基づく採用方針について」

2.株式会社資生堂ー強い個をつくるためのジョブ型雇用

資生堂は、「強い個が強い会社をつくる」という考えのもと、人材育成へ積極的に投資しています。「強い個」をつくるために注力しているのが、ジョブ型雇用です。

資生堂では、2021年から日本国内の管理職・総合職(美容職・生産技術職を除く)を対象としたジョブ型雇用を導入することで、従業員一人ひとりのキャリアの自律性を高めています。

資生堂では、下記の4つの項目を制定し、グローバルスタンダードに沿った評価を可能にしています。

参照:株式会社資生堂「人材育成と公正な評価」

- 社員が目指すべき専門性の領域をジョブファミリー(JF)としてグローバルで明確化。

- それぞれのジョブファミリーに必要な専門性とスキルを、ファンクショナル・コンピテンシー(FC)として明示。

- 管理職だけでなく一般職も含めた全階層にジョブグレード(JG)を導入。

- グレード判定の基準となるジョブディスクリプション(JD)を明示(部署ごとにいジョブ・ディスクリプションを作成することで日本の労働慣行に沿って組織変更やアサインメント変更に対しても対応できるよう考慮)。

3.三菱UFJ信託銀行株式会社ー金融業界でも進むジョブ型雇用

三菱UFJ信託銀行は、202 1年4月から、ファンドマネージャーのみを対象として職務給のみの報酬体系を導入しました。2023年4月からは、定年後の再雇用者向けに「シニアジョブコース」として、ジョブ型雇用制度を導入しています。

さらに、2024年4月からは、「プロフェッショナルジョブ人事制度」を開始し、その第一弾として、「外部提携運用」、「サイバーセキュリティ」、「データサイエンティスト」、「ビジネスアーキテクト」の4つの領域に適用しています。

参照:信金中央金庫 地域・中小企業研究所「ニュース&トピックス No.2024-72 銀行業の事例からみる『ジョブ型人事指針』のポイント – 三菱UFJ信託銀行の導入事例から –」

このように、グローバル競争の激化やDXの進展により、ジョブ型雇用の導入が加速しています。特に、専門性の高い人材の確保と活用を目的とした導入が進んでおり、今後はより多くの企業がこの流れに追随すると考えられます。

この流れを受け、企業側だけでなく、働く個人もスキルの向上やキャリア戦略を意識する必要がますます高まることが予想されます。ジョブ型雇用の普及が、労働市場全体にどのような影響を与えるのか、引き続き注目が集まります。

ジョブ型雇用導入は、目的やメリット・デメリットを理解した上で慎重に検討しよう

ジョブ型雇用は、従来のメンバーシップ型雇用とは大きく異なる考え方を持つ雇用形態であり、導入には周到な準備と適切な制度設計が求められます。特に、評価制度やキャリア支援のしくみを整えることが成功の鍵を握ります。

成果主義的な評価制度を導入する際は、評価基準を明確にし、公平性を確保することが求められます。また、従業員が長期的にキャリアを築けるよう、研修やスキルアップの支援を充実させることも重要なポイントです。これにより、従業員のモチベーションを高め、成長を促すことができます。

ジョブ型雇用の導入を検討する際には、様々な要素を総合的に考慮し、自社にとって最適な形を模索することが重要です。適切な準備と綿密な戦略があれば、ジョブ型雇用は企業の成長や従業員のモチベーション向上に大きく貢献する可能性を秘めています。

このような課題を克服し、ジョブ型雇用のメリットを最大限に活かすためには、タレントマネジメントシステムの導入が有効です。従業員のスキルやキャリアの可視化を進め、適材適所の人材配置を実現することで、企業の生産性向上と従業員の満足度向上の両立が可能になります。ジョブ型雇用を成功させるために、ぜひタレントマネジメントシステムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

戦略的なタレントマネジメント運用なら

「COMPANY Talent Management」シリーズ

「COMPANY Talent Management」シリーズは、日本企業の高度で複雑な人事制度に最適化され、人的資本マネジメントを統合的にサポートするタレントマネジメントシステムです。組織ごとに異なる人事課題にスピーディに対応できる豊富な機能を備えており、組織力を強化するための分析や、育成のためのプラン作成等、多岐に渡る人材マネジメント運用がこのシステム一つで実現できます。

「3分でわかる!サービス・プランガイド」をいますぐ無料ダウンロード