2022.1.6

目標設定とは?重要な理由、目標設定に使えるフレームワーク、コツなど徹底解説

人事評価や評価面談で、「目標設定」をしなくてはならないけど、自分にあった書き方がわからないと困っている方は多いでしょう。また、部下の目標達成につながる目標設定のポイントを知りたいとお悩みの方もいることでしょう。

この記事では、目標設定を行う上で重要なフレームワークとなる「SMARTの法則」の解説など、目標設定が初めての新人に向けて仕事の目標設定の書き方を解説します。職種別に目標の具体例やまとめ方のコツ、例文を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

人事評価・目標管理をシステム化するなら、「COMPANY Talent Management」シリーズがおすすめです。

目次

目標設定とは?

目標設定とは、最終的な目的を達成するために「いつまでに」「何を」「どう達成するか」を洗い出し、上長と部下の間、または組織内で管理していくことを指します。会社の評価面談などにおいて、目標設定を求められることも多いでしょう。

ビジネスシーンにおける目標設定は、人材育成の観点はもちろんのこと、企業の目的達成につながるものである必要があります。そのため、部下のマネジメントを行う立場にある人は、企業の目的や経営方針をしっかり把握した上で、部下の目標設定に臨みましょう。

個別の目標設定では、主に数値を用いて客観的に管理できる定量的な目標をベースに、定性的な目標と分けて立てることが基本です。

目標設定が重要な理由とは

目標設定は、目標達成までに何が足りないか適切に把握し、仕事への取り組み姿勢を向上させる役割があります。個別の目標設定をすることで、自分が今どの位置にいるのかが明確になり、ゴールまでの道すじを描きやすくなります。また、仕事に対して前向きに取り組む意識を醸成するためにも、目標設定は必要不可欠です。目標設定の重要性を理解して、丁寧に最適な目標設定を行いましょう。

目標と目的の違いとは

目的とは、最終的に到達したいゴールや達成したい内容のことです。一方、目標は目的(=最終的に達成したいこと)を達成するための手段です。

そのため、「最終的に達成したいことは何か?」を明確にした上で、達成するために必要な要素を洗い出すことが大切です。

目標設定のメリット

目標設定を行うと、モチベーションの維持や達成感の獲得のほか、将来への行動が明確になること自発的な行動が取りやすくなるといったメリットがあります。こちらの記事で、目標設定の意義やメリットについて詳しく紹介しています。

目標設定の4つの基本構成

目標設定を正しく実施するためには、目標の内容や期日など、決め方のルールを理解しなくてはなりません。目標を書き出す前に、書き方の基本となる4つの基本構成を一緒に確認しましょう。

目標

目標設定の基本となる「目標」を設定します。設定した目標によって、次のステップで決める「行動」「評価」の方法が変化します。

例えば、「月間売上100万円を達成する」「エクセルの初級スキルを身に付ける」など、できるだけ具体的な目標を立てることが大切です。また、目標は自分自身で設定を行います。組織から与えられた目標は、「やらされている」感覚になりやすいため、モチベーション維持が難しくなる場合があるためです。

目標を自分自身で決める際は、組織目標と紐づけて考えるのもポイントです。目標達成することで組織への貢献度を明確にすることができ、組織の一員であるという意識を醸成できます。

期日

目標を設定したら、達成するまでの「期日」を設定しましょう。

期日を設定する際は、「3年先」「10年先」などの長期的な設定ではなく、「1か月後」「3か月後(四半期)」といった様に短期的な設定をすることが重要です。

1年以上の長期的な期日設定を行った場合、モチベーションを維持することが難しくなり、効果的な目標設定が難しくなります。

また、適切な期日設定がされていないと、行動計画を立てることができず、結果的に適切な評価をすることができなくなるため注意が必要です。

行動

目標達成のために必要な、日々の行動計画を決定しましょう。行動計画を立てる際は、できるだけ具体的なアクションプランに落とし込むことが重要です。

行動計画が曖昧になってしまうと、目標達成に向けてうまく業務を進めることが難しくなり、結果的に目標達成ができなくなってしまいます。行動計画を設定する際は、目標達成に向けての進捗状況が定量的かつ一目で分かり、定期的なフィードバックを返しやすい設定にすることがおすすめです。

評価

目標設定に対する評価方法や評価基準を確認します。

「目標」で決めた最終的な結果に対する評価だけではなく、「行動」で掲げた行動目標に対する評価もあわせて確認すると良いでしょう。

評価方法・評価基準は、具体的かつ明確に設定することが重要です。評価が曖昧になってしまうと、評価結果に対する納得感が得られなくなる可能性が高いです。必ず評価者(上司など)と面談を行い、評価基準や評価方法をすり合わせしておきましょう。

評価基準や評価方法が明確であれば、目標設定を振り返る際に「何が足りていて」「何が足りていないのか」といったフィードバックを受けやすくなります。

目標達成につながる最適な目標設定のコツは、こちらの記事でも解説しています。

関連記事:目標達成に向けて!目標設定を成功するためのプロセスについて解説

部下の育成に課題を感じている管理職の方にはこちらの記事もおすすめです。

関連記事:人材育成の目標設定方法。ポイントや業種別の具体例も紹介

関連記事:人材育成の目標設定方法や数値化における効果を紹介

目標の種類と特徴

目標にはいくつか種類があり、数値で計ることができる「定量目標」の設定を推奨する会社もありますが、プロセスや本人のスタンスなどを評価する「定性目標」を取り入れる企業もあります。まずは、定量目標と定性目標の違いをしっかり把握しましょう。

また、定量目標と定性目標以外にも、「発生型目標」や「設定型目標」も存在します。それぞれの違いを解説します。

定量目標

「定量目標」とは、数値で計ることができる目標のことを指します。例えば、「売上を120%UPする」「作業時間を10時間短縮する」などです。

定量目標は、誰から見ても客観的に同じ評価をすることができるため、「公平な評価」を行うことができます。数値の物差しで評価することで評価者の私情が入りづらく、評価に対する不平不満が生まれづらいことがメリットと言えるでしょう。

また、目標達成に向けて行動中の期間においても、数値で行動管理をすることで評価者が部下の進捗を把握しやすい点もメリットです。一方、適切な数値管理が行えていないと正当な評価が難しくなるため注意が必要です。

定量目標については、こちらの記事でも解説しています。

関連記事:【目標設定】定量目標とは?定性目標との違いや概要について

定性目標

「定性目標」とは、目標を質的にあらわした、状態の変化に対する目標のことを指します。例えば、「積極的に提案する」「前向きに努力している」などです。

定性目標は、状態の変化に対する目標であるため、定量目標よりも目標が立てやすいメリットがあります。また、定量目標では評価することが難しい、取り組み方や努力する姿勢など、状態を評価することができます。

一方、定性目標は評価者の私情が入りやすい傾向があるため、公平性に欠ける評価と考える人もいます。定性目標を用いる際は、客観性が欠けないよう、複数名で評価するなど不平不満が生まれないよう工夫すると良いでしょう。

発生型目標

発生型目標とは、企業や組織内で発生している課題を解決し、標準値に戻すことを目指す目標です。「赤字を黒字にする」といったように、マイナス分を本来あるべき基準値に戻すというイメージです。

設定型目標

設定型目標とは、明確な基準値がない、もしくは基準値はすでに超えているものの、さらに高みを目指して設定する目標のことです。例えば、「納品日を前倒しにする」「80点で合格の試験で95点を取得する」などです。

その時々によって、自分に今必要な目標は発生型目標なのか設定型目標なのかが変わります。目標達成につなげるためにも、今の自分に最適な目標はどちらなのかしっかり見極めましょう。

その他にも、「ストレッチ目標」なども存在します。ストレッチ目標についてはこちらの記事で解説しています。

目標設定の方法:効果的なフレームワーク4つ

目標設定を行うにあたって、効果的なフレームワーク4つをご紹介します。

①SMARTの法則

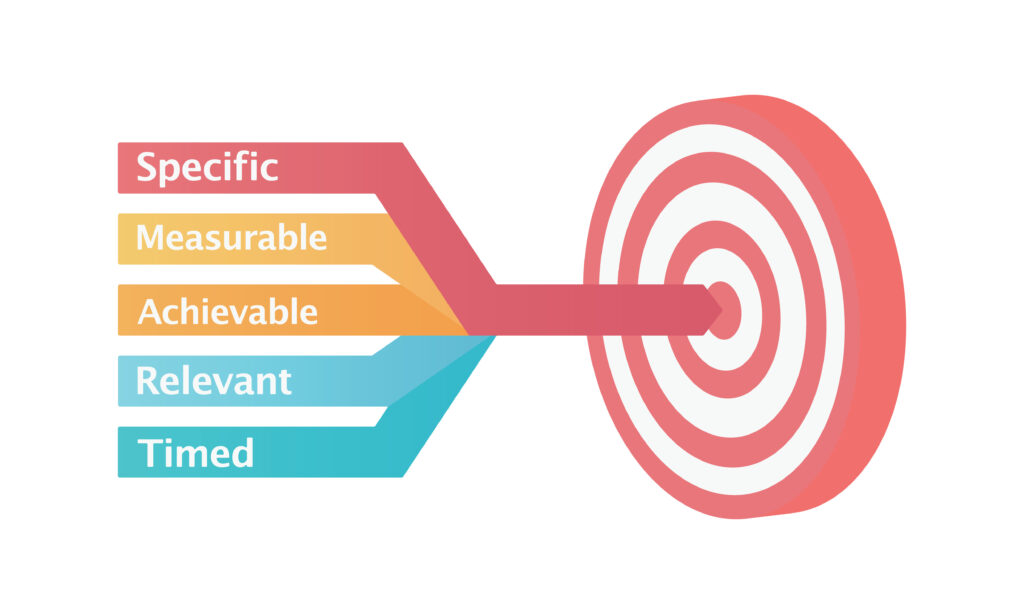

仕事の目標をまとめるときは「SMART」というフレームワークの活用がおすすめです。

SMARTとは「Specific(具体的かどうか)」「Measurable(数値で表しているか)」「Achievable(実現可能かどうか)」「Relevant(関連性はあるか)」「Time-bound(期限が明確か)」を指します。5つの要素をそれぞれ解説するので、ぜひ参考にしてください。

Specific:具体的かどうか

目標設定の際は、設定する目標が具体的であることがポイントです。例えば、「売上を増やします」だけでは曖昧なため、達成するための行動計画や評価設定が難しくなります。

この場合、「3か月後に、月間の売上を110%にする」といった「Specific(具体的かどうか)」を意識することで、再現性のある具体的な目標設定が可能になります。

具体的な目標設定をすることで、目標の達成状況を定量的に評価しやすくなり、客観的かつ公平な評価を実現することができるでしょう。

Measurable:数値で表しているか

設定する目標は、なるべく数値で評価することができる定量目標を設定することが重要です。例えば、「毎日、できるだけアポイントを取る」という目標では、数値で表せているとは言えません。

「Measurable(数値で表しているか)」を意識して、「毎日10件、アポイントを取る」という数値化された目標設定を行いましょう。

数値で表した目標にすることで達成までのプロセスも数値で確認できるため、行動目標の評価もしやすくなります。

Achievable:実現可能かどうか

目標設定は、高い目標であれば良いわけではありません。自分の能力に対して高すぎる目標を設定してしまうと、行動計画が立てられず、目標達成が困難になる場合が多いです。

例えば、現状の売上成績が「月平均100万円」であるにも関わらず、「売上を月平均200万円にする」といった目標は現実的ではありません。

「Achievable(実現可能かどうか)」を意識して、「売上を月平均110万円にする」など、努力次第で手が届きそうな目標設定にすることが重要です。

Relevant:関連性はあるか

個人目標は、それぞれ独立した目標ではなく自分自身の最終目標や価値観と関連性を持たせることを意識しましょう。

例えば、「専門チームのリーダーになる」が最終目標であれば、「リーダーになるために必要な試験への合格」「チームメンバーの管理」「専門知識を高める」といった関連性のある目標を設定しなければなりません。最終的に自分が何を目指したいのか、目標の軸を定めて、関連性のある目標設定と行動計画を立てていきましょう。

Time-bound:期限が明確か

個人目標を設定する際は、必ず明確な期限を設けるようにしましょう。他4つの要素を達成していても、期限を設定していないと適切な評価をすることができません。また、期限を設定していないと、目標達成に向けてのモチベーションを維持することも難しくなってしまいます。

例えば、「売上を120%UPする」ではなく「3ヶ月後に、売上を120%UPする」にすることで、「Time-bound(期限が明確か)」が達成できていると言えます。設定する期限は組織目標と紐づけつつ、実現可能な設定にすることが重要です。

SMARTの法則については、こちらの記事でも解説しています。

②ベーシック法

ベーシック法は、4つのステップに分け、目標設定を行っていく手法です。

1. 目標項目の設定

目標項目は、「向上・強化」「改善・解消」「維持・継続」「創出・開発」の4つに分けられます。この4つのうち、達成したい目標をどれにするか一つに絞ることでより明確な目標を設定することができます。

2.目標達成基準の設定

何を持って「目標を達成した」と判断するか基準を定めます。定性的な基準よりも数値化できる定量的な基準の方が達成までのプロセスが可視化しやすくなります。

3.目標期日の設定

「いつまでに目標を達成するか」を決めます。

4.目標達成までの計画

「どのように目標を達成するか」を具体的に決めます。どのようなプロセスを経てゴールにたどり着くかを考える中で、目標達成に必要なツールやリソース、スケジュール感などもしっかり検討しましょう。

③三点セット法

三点セット法とは、「テーマ」「達成レベル」「達成手段」の3つの観点に沿って目標設定を行う手法のことです。先ほど紹介したベーシック法のフレームワークをさらに深掘りした手法が三点セット法です。

■ テーマ

まず「何を達成するのか」というテーマを設定します。テーマ設定にあたって、テーマが決まらない場合は、下記の観点で考えると良いでしょう。

安・正・早・楽(あん・せい・そう・らく)

安・正・早・楽とは、「より安く、より正しく、より早く、より楽に」という頭文字をとった用語で、業務を行う際に理想とされることを示したものです。例えば、「よりコストを抑えることはできないか」「よりスピードをあげて納品することはできないか」という視点で、業務目標を立てると良いでしょう。

自己否定

自己否定とは「もし〇〇ではなかったら」という仮定を行い、目標となるテーマを決めることです。例えば、「もし自分の情報共有不足で、先方と認識違いが生じ、プロジェクトがうまくできなかったら」と仮定することで、「定期的に情報共有を行い、早い段階で認識合わせをすることで、大きなずれを防ぐ」など目標を立てることができます。

プロセスチェック

プロセスチェックとは、日々の業務プロセスの中から改善すべき点を見つける手法のことです。最初に克服したいこと・達成したいことを定め、日々の業務の中でそれらの目標に関連する内容がないか洗い出すことで、改善できそうな目標を設定することができます。

■ 達成レベル

テーマに到達できたかどうかを判断するための指標を「達成レベル」と言います。できるだけ具体的な数値を定めることが望ましいとされていますが、0 or 100の極端な数値ではなく、現状から判断して適切と思われる値を設定しましょう。

■ 達成手段

達成手段はその名の通り、テーマをどのようなプロセスで達成するかを意味します。テーマを達成するために、次に何をするべきかが具体的にわかる粒度で行動計画を立てると良いでしょう。

④ ベンチマーキング法

マーケティングの現場などにおいては、自社サイトのアクセス数がKPIとなることも少なくありません。その際、競合サービスを展開する企業のホームページをベンチマークにし、自社が目指すべき基準として定めることがあります。

「ベンチマーク」という言葉には、「指標」「基準」といった意味があり、自分が目指すべき指標を達成している他者を基準にして、目標を立てていくことをベンチマーキング法と言います。

ベンチマーキング法による目標設定の具体的な流れをご紹介します。

■ ベンチマークの設定

ベンチマークとなる指標または人物を決めます。この際、偉業を成し遂げた人物やずば抜けた業績を納めた企業などをベンチマークに置くのではなく、現状を客観的に分析した上で今の自分にとって「少し頑張れば手が届きそう」な実現可能そうな範囲のものを選定しましょう。

■ ベンチマークの情報分析

ベンチマークとなるもの・人物の情報を収集し分析することで「ベンチマークにはあるが、自分にはないもの」を見つけましょう。

■ 目標設定

自分に不足しているものを見つけたら、それを補うためにはどうしたらいいか?という観点で目標を設定しましょう。

■ 達成度合いの検証

目標を設定し、実行したあとは、ベンチマークと自分の差がどの程度埋められたかをしっかり検証しましょう。

目標設定をスムーズに行うコツ

目標を書くときの4つの基本構成に加え、目標をスムーズにまとめるためのコツをご紹介します。

①チームや組織の目標を確認する

目標設定の1つ目のコツは、自分自身のことだけを意識した目標ではなく、チームや組織の目標と連動した目標設定をすることです。自分の目標を書き出す前に、「会社の目標」「部署の目標」「配属チームの目標」などを必ず確認しておきましょう。

チームや組織の目標を確認することによって、組織が目指す全体像の中でも、自分自身の立ち位置ややるべきことが見えてくるはずです。

②やりたいこと・できること・やるべきことから逆算する

目標設定を行う際は、「やりたいこと」「できること」「やるべきこと」から逆算することもおすすめです。例えば、数年後になりたい自分を想像しながら、逆算して今の目標設定を行いましょう。

- やりたいこと:like=好きなこと

- できること:can=得意なことや強み

- やるべきこと:must=社会や会社から求められていること

この3つを書き出しながら、重なり合った部分を見つけることによって、より自身の成長につながる目標設定を実現することができるはずです。

職種別|仕事の目標例文を紹介

「営業職」「事務職」「企画職」「技術職」の4職種の目標例文をそれぞれご紹介します。

営業職

「営業職」は定量目標が最も立てやすい職種と言えます。チーム全体の売上目標や新規顧客の獲得数などの目標に対して、自分自身が担当する割合などを元に、連動した目標設定を行いましょう。

目標内容

ー目標期間の売上で3,000万円を達成する

達成期限

ー3か月(半期)

行動計画

ー新規顧客を獲得するために、毎日アポイントを取る

評価基準

ー新規顧客の売上で1,000万円を達成する

ー既存顧客の売上で2,000万円を達成する

関連記事:適切な営業目標の設定の仕方とは?効果的なメソッドやポイントを解説

事務職

「事務職」はその他の事業部と比べて定量的な目標をやや立てづらい職種です。日々ある業務に対して、「どのように効率化するか」や、より良くするために「新しい制度を導入する」といった課題を目標にすることがおすすめです。

目標例

ー事務作業に掛かる工数を月あたり100時間削減する

達成期限

ー3か月(四半期)

行動計画

ー作業工数削減のために必要な管理ツールを導入し、運用のトレーニングを実施する

評価基準

ー各作業の作業効率を20%ずつ向上する

ー作業効率向上のためにルールを整備する

企画職

「企画職」は営業職が売るための商品開発や販促計画などを担当する部門です。営業職と密接な関係にある部門であることから、営業成績と連動した目標設定をするのが良いでしょう。

目標例

ー新しい商品を1つ開発する

達成期限

ー6か月(半期)

行動計画

ー現状ある商品の販売状況の分析と市場調査を実施し、新商品の販促計画を立てる

評価基準

ー販促計画に沿って、新しい商品の販売を開始する

ー営業部門の売上目標が達成される

技術職

「技術職」は、自身に何を求められているを把握しておくことが重要です。例えば、「納期を順守すること」「品質向上を期待されている」など、何を求められているのかによって、目標設定の内容が変わってくると言えるでしょう。

目標内容

ーJAVA使ってプロダクトローンチする

達成期限

ー3か月(四半期)

行動計画

ー80%以上の完成度で納品する

評価基準

ー実機テストにおける評価が80点以上である

ー対象言語の資格を取得する

このほかにも、ピポラボではさまざまな職種の目標設定について紹介しています。看護師の目標管理シートの書き方や目標設定のポイント、例文はこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:【例文付き】看護師の目標管理シート|書き方や目標設定のポイント

直接部門と間接部門の目標設定のコツ

会社には直接部門と間接部門があります。直接部門とは会社に直接利益を与える部門です。具体的にいうと営業、販売、開発などの部門が該当します。会社の売上を支える花形部署であることが多く、就職活動の学生にも人気です。給与水準は高い傾向にありますが、その分、出世争いが激しかったり、結果を求められたりする機会が多いでしょう。

間接部門は会社の利益に間接的に影響を与える部門です。社員全体が仕事をしやすい環境を整えたり、効率的に動けるようにしたりします。総務、人事、法務などが間接部門の仕事です。直接部門に比べると、縁の下の力持ち的な存在のため、仕事内容は少し地味かもしれません。しかし、会社にとっては欠かさすことのできない存在です。直接部門、間接部門、両方が機能しなければ、会社の業績は安定しないでしょう。

直接部門と間接部門では仕事の性質が異なるため、目標設定をする際には、部門によって分けて考えるべきです。また、掲げた目標は誰がみても明確でなければなりません。直接部門は比較定量的な売り上げなどがあるため、目標を数値化しやすいです。前述したSMARTのフレームワークなどを意識して設定すれば、問題なく目標設定できるでしょう。

一方、間接部門の目標設定は直接部門と比べると定量化するのが難しいですが、それでも数字は必要です。会社全体の目標に対し、間接部門がどの程度寄与できるかの数字を出すようにしましょう。例えば、会社全体として経費削減を目標にしているのであれば、総務部門で○○%削減といったように組織ごとで目標を落とし込みます。総務や品質管理部門に属する個人名をあげ、その社員で○%削減というように各社員レベルで設定してもよいです。

データを提示し、過去と比較して○○%ミスを減らす、といった説明をする方法もあるでしょう。目標設定にふさわしいデータがない場合は、業務改善のために行う具体的な工夫などを説明することになります。

職種別の目標管理シートの例文と記入例は、こちらの関連記事で解説しています。

関連記事:【例文50選】目標管理シートの書き方や記入例|事務職・営業職など職種別に紹介

達成可能な目標を立てて仕事に取り組もう

仕事の目標設定は、自身の能力で実現可能な範囲で考え、組織やチーム目標からブレイクダウンして立てることが重要です。今回ご紹介した例文のように、「目標」「「期限」「行動」「評価」の構成を意識しながらまとめてみましょう。

戦略的なタレントマネジメント運用なら

「COMPANY Talent Management」シリーズ

「COMPANY Talent Management」シリーズは、日本企業の高度で複雑な人事制度に最適化され、人的資本マネジメントを統合的にサポートするタレントマネジメントシステムです。組織ごとに異なる人事課題にスピーディに対応できる豊富な機能を備えており、組織力を強化するための分析や、育成のためのプラン作成等、多岐に渡る人材マネジメント運用がこのシステム一つで実現できます。

「3分でわかる!サービス・プランガイド」をいますぐ無料ダウンロード